Fette im Fokus

Milchkühe sind in der Lage, aus Grob- und Kraftfuttermitteln das hochwertigste natürliche Lebensmittel – nämlich Milch – zu erzeugen. Ein wichtiger, wertgebender Bestandteil der Milch ist das Milchfett. Die Fettsäuren im Milchfett stammen ungefähr zur Hälfte aus der Tätigkeit der Pansenbakterien und zur anderen Hälfte aus dem Futterfett. Beide Quellen werden stark durch die Zusammensetzung des Futters beeinflusst.

Nahezu alle Futtermittel in Milchviehrationen enthalten Fett – jedoch in unterschiedlicher Konzentration und mit variierender Fettsäurezusammensetzung. Besonders die ungesättigten Fettsäuren unterliegen einer Umwandlung durch die Pansenbakterien, was erhebliche Folgen für den Stoffwechsel der Milchkuh hat. In der Vergangenheit haben sich fast alle Versorgungsempfehlungen für Milchkühe beim Protein weiterentwickelt und die Bewertung auf Basis der Aminosäuren mit aufgenommen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass auch bei den Fetten eine Berücksichtigung des Fettsäuremusters in der Rationsberechnung zu einer besseren Bewertung der Versorgung der Milchkühe führen könnte.

Zusammensetzung von Milchfett ist sehr komplex

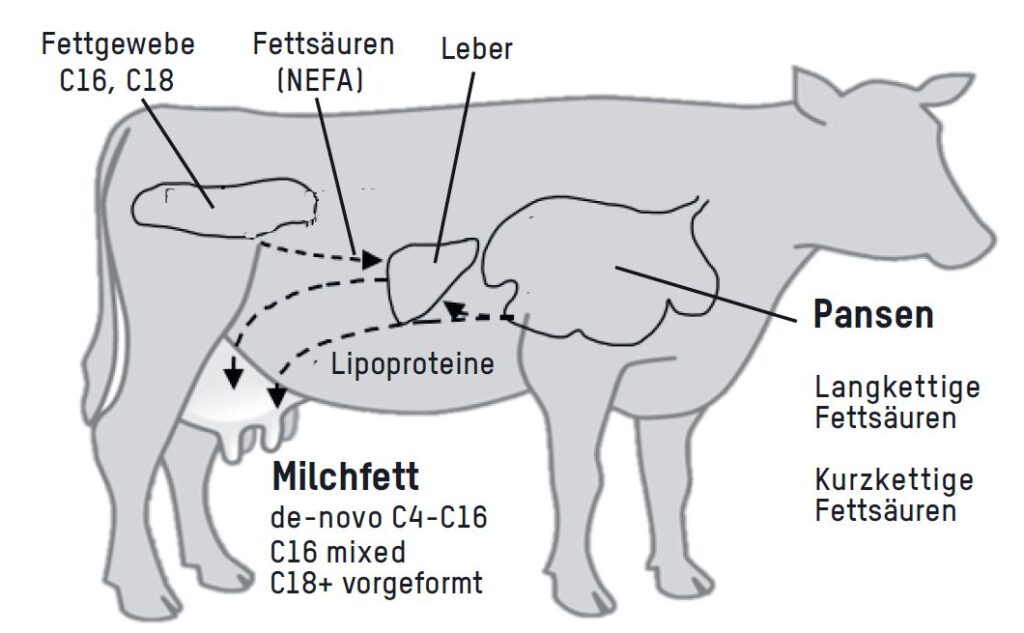

Das Milchfett liegt in der Milch in Form kleiner, umhüllter Tröpfchen aus Triglyceriden vor. Es bildet eine Öl-in-Wasser-Emulsion und wird im Euter gebildet. Mit über 400 verschiedenen nachgewiesenen Fettsäuren ist Milchfett eines der komplexesten natürlichen Fette. Fast alle dieser Fettsäuren kommen nur in Spuren vor; lediglich etwa 15 verschiedene Fettsäuren treten in nennenswerten Mengen von über 1% auf. Der Anteil gesättigter Fettsäuren (ohne Doppelbindungen) liegt bei circa 65–70%, der Anteil ungesättigter Fettsäuren (C18:1, C18:2, C18:3) bei etwa 30–35%. Fettsäuren mit einer Länge von bis zu 16 Kohlenstoffatomen (C16:0) kann die Kuh selbst synthetisieren. Bei dieser sogenannten De-novo-Synthese entstehen die geradzahligen Fettsäuren C4:0 bis C14:0 vollständig sowie etwa die Hälfte der C16:0 (Palmitinsäure). Die Bildung erfolgt dabei hauptsächlich im Euter aus der Vorstufe Acetat (Essigsäure) und Beta-Hydroxybutyrat/Buttersäure, die im Pansen bei der mikrobiellen Verdauung der Futtermittel entstehen (siehe Abbildung 1). Die im Pansen gebildete Propionsäure dient als Vorstufe für die Glukosebildung und bildet somit die Grundlage für die Synthese von Milchzucker (Laktose). Eine funktionierende Pansenflora ist daher unabdingbar für eine hohe Milchleistung. Die andere Hälfte der C16:0 (Palmitinsäure) sowie die C18-Fettsäuren stammen nicht aus dem Stoffwechsel der Milchkuh selbst, sondern gehen direkt auf die Futterration oder die Mobilisierung von Körperfett zurück.

Abbildung 1: Milchfett – Ursprung der Fettsäuren

Nicht alle Fettsäuren überleben im Pansen

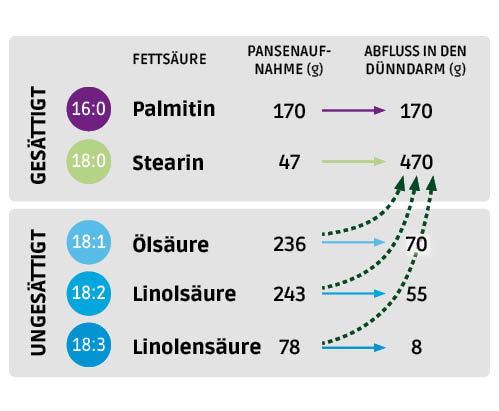

Fette sind in fast allen Futtermitteln für Milchkühe enthalten. Sowohl die Konzentration als auch das Fettsäuremuster unterscheiden sich jedoch deutlich. Insbesondere der Anteil ungesättigter Fettsäuren ist in vielen Futtermitteln sehr hoch. Grassilagen, Leguminosen und Leinsaat enthalten vor allem Linolensäure (C18:3) und Linolsäure (C18:2). Maissilage und Raps hingegen liefern vor allem Linolsäure (C18:2) und Ölsäure (C18:1). Meist sind diese Fettsäuren im Pansen verfügbar und werden durch die Pansenmikroben verändert. Eine Zusammenfassung von Boerman et al. (2015) zeigte deutliche Veränderungen des Fettsäuremusters vom aufgenommenen Futter bis zum Abfluss in den Dünndarm (siehe Abbildung 2). Der überwiegende Teil der aufgenommenen ungesättigten Fettsäuren (Ölsäure, Linolsäure, Linolensäure) „überlebt“ die mikrobielle Verdauung im Pansen nicht.

Grundlage dieser Zahlen waren zahlreiche Untersuchungen mit unterschiedlichsten Rationen – mit und ohne Zusatz von Pflanzenölen, Ölsaaten sowie Calciumseifen auf Palm- bzw. Rapsbasis. Calciumseifen sind nicht in der Lage, ungesättigte Fettsäuren vor dem Umbau bzw. der Hydrierung im Pansen zu schützen. Unter den im Pansen herrschenden pH-Bedingungen zerfallen die Seifen und setzen die Fettsäuren frei.

Die Pansenmikroben wandeln die (mehrfach) ungesättigten Fettsäuren im Futter in Stearinsäure um. Dieser Prozess nennt sich „Biohydrierung“. Boerman et al. (2015) zeigten auf, dass circa 90% der Linolensäure, etwa 80 % der Linolsäure und über 70% der Ölsäure im Pansen zu Stearinsäure umgewandelt werden. Palmitinsäure und Stearinsäure als gesättigte Fettsäuren passieren den Pansen hingegen unverändert. Im Gegensatz zum Fettsäuremuster der Futterration weist das Fettsäuremuster, das im Dünndarm für die Verdauung zur Verfügung steht, einen weitaus höheren Anteil an Stearinsäure auf.

Abbildung 2: Fettsäurefluss durch den Pansen, nach Boerman et al., 2015; mod.

Biohydrierung verändert Flora der Pansenbakterien

Der Prozess der Biohydrierung ist ein natürlicher Schutzmechanismus, da ungesättigte Fettsäuren in hoher Konzentration für viele Pansenbakterien giftig sind. Je nach Bakterienpopulation gibt es bei der Biohydrierung zwei unterschiedliche, vorherrschende Pfade zur Umwandlung der Fettsäuren (siehe Abbildung 3). Die entstehenden Zwischenprodukte („trans“-Fettsäuren) unterscheiden sich in der Position ihrer Doppelbindungen und ihrer Wirkung auf den Stoffwechsel der Milchkuh. Der „normale“ Weg der Biohydrierung, beispielsweise von Linolsäure, führt über die Zwischenstufe cis-9-trans-11 CLA (konjugierte Linolsäuren) hin zu Stearinsäure. Diese Zwischenstufe hat keinen Einfluss auf die Milchfettsynthese im Euter.

Abbildung 3: Alternative Pfade der Biohydrierung im Pansen (Griinari und Baumann, 1999)

Zu hohe Mengen an ungesättigten Fettsäuren und ein zu niedriger Pansen-pH-Wert – verursacht durch übermäßige Mengen schnell fermentierbarer Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker – verschieben die Biohydrierung auf einen alternativen Pfad. Dabei entsteht als Zwischenstufe trans-10, cis-12 CLA und gleichzeitig wird die vollständige Biohydrierung zu Stearinsäure gehemmt. Bereits geringe Mengen von trans-10, cis-12 CLA hemmen die Neubildung von Milchfett im Euter. Die natürliche Bildung über den alternativen Biohydrierungsweg geht stets mit einer Beeinträchtigung des Pansenstoffwechsels (Azidose!) einher und lässt sich nicht gezielt steuern. Eine gezielte Nutzung des fettsenkenden Effektes und aller damit zusammenhängenden Stoffwechselfolgen ist über den zugelassenen Futtermittelzusatzstoff Methylester konjugierter Linolsäure (t10, c12-CLA, Nr. 4d895) in pansengeschützter Form (BEWI-FATRIX® CLA) möglich. Dabei wird die Pansenfermentation nicht gestört und über die Einsatzmenge lässt sich die Fettsenkung gezielt steuern.

RUFAL-Wert schätzt ungewollte Milchfettreduzierung ab

Der Zusammenhang zwischen einer übermäßigen Fütterung ungesättigter Fettsäuren und der Milchfettreduzierung (Milk-Fat Depression, MFD) wird über den RUFAL-Wert beschrieben (Jenkins et al., 2009). Die Gesamtsumme der Mengen bzw. der Gehalte an ungeschützten ungesättigten Fettsäuren im Futter („Rumen Unsaturated Fatty Acid Load“, RUFAL) gibt Aufschluss über den Einfluss auf die Pansenfermentation und damit über das Potenzial einer ungewollten Milchfettsenkung.

Der RUFAL-Wert umfasst die ungesättigten Fettsäuren und wird als Summe aus Ölsäure (C18:1), Linolsäure (C18:2) und Linolensäure (C18:3) berechnet. Hohe Gehalte ungesättigter Fettsäuren werden häufig zunächst zugefütterten Konzentratfuttern oder Fettpulvern zugeschrieben. Allerdings tragen die Grundfuttermittel – bedingt durch ihre täglich verfütterte Menge und ihren hohen Anteil in der Ration – maßgeblich zur Gesamtmenge ungesättigter Fettsäuren im Pansen (RUFAL) bei (siehe Tabelle 1).

| Futtermittel, typische Werte | Fettgehalt (g je kg TM) | Ölsäure (% im Fett) | Linolsäure (% im Fett) | Linolensäure (% im Fett) | RUFAL (% im Fett) | RUFAL ( g/kg TM) |

| Maissilage | 35 | 19,2 | 47,7 | 8,3 | 75,2 | 26 |

| Grassilage | 40 | 3,8 | 20,0 | 44,3 | 68,1 | 27 |

| Maisschrot | 45 | 24,1 | 55,7 | 1,6 | 81,4 | 37 |

| Biertreber | 90 | 14,6 | 48,9 | 4,6 | 68,1 | 61 |

| Calciumseifen | 840 | 36,0 | 9,8 | 0,9 | 46,7 | 392 |

Tabelle 1: Fettsäurezusammensetzung einzelner Futtermittel und RUFAL-Werte

Bereits 8kg TM pro Tag an Mais- oder Grassilage liefern jeweils mehr als 200 g RUFAL pro Tag. Aufgrund ihres unzureichenden Pansenschutzes weisen auch Calciumseifen hohe RUFAL-Werte auf – mit nahezu 50% im Fett bzw. rund 400 g je kg TM. Untersuchungen von Chilliard et al. (2009) zeigten, dass extrudierte Leinsaat mit ihrem hohen Gehalt an Alpha-Linolensäure keinen ausreichenden Schutz vor Biohydrierung bietet. Gleichzeitig wurden negative Effekte auf die Trockenmasseaufnahme sowie eine deutliche, unerwünschte Absenkung des Milchfettgehalts festgestellt.

Die Aufnahme ungeschützter, ungesättigter Fettsäuren (RUFAL) sollte auf 600 bis 650 g pro Tag bzw. 3 % der Trockenmasse beschränkt werden. Neuere Untersuchungen von Mannai et al. (2016) zeigen jedoch, dass der Effekt steigender RUFAL-Werte kontinuierlich zunimmt. Es existiert daher kein echter Grenzwert für den Gehalt bzw. die Menge an ungesättigten Fettsäuren. Empfohlen wird, den RUFAL-Wert möglichst gering zu halten, um negative Effekte auf den Milchfettgehalt zu vermeiden. Viele Labore bieten bei der Untersuchung von Grundfuttermitteln die Bestimmung der Fettsäuren und die Berechnung des RUFAL-Wertes an. Im Rahmen der Rationsberechnung kann so das Risiko einer ungewollten Milchfettsenkung abgeschätzt werden.

Pansengeschützte Fettpulver erhöhen RUFAL-Wert nicht

Pansengeschützte Fettpulver auf Palm- oder Rapsbasis (BEWI-SPRAY®) ermöglichen die Zufuhr zusätzlicher Energie über Triglyceride und Fettsäuren, ohne negative Effekte auf den Milchfettgehalt zu verursachen. Dadurch kann der Energiegehalt von Rationen für Hochleistungskühe – insbesondere im ersten Laktationsdrittel – pansenschonend und stoffwechselunterstützend erhöht werden, ohne Grundfutter zu verdrängen. Die ungesättigten Fettsäuren in Fettpulvern sind pansengeschützt und erhöhen daher die RUFAL-Werte der Ration nicht. Bei der Verdauung im Dünndarm stehen sie in ihrer ursprünglichen Struktur vollständig für die Verdauung und den Stoffwechsel zur Verfügung. Eine gezielte Steuerung des Milchfettgehalts – unter Nutzung möglicher positiver Effekte auf Fruchtbarkeit und Stoffwechsel – ist durch t10, c12-CLA (Zulassungsnr. 4d895) in BEWI-FATRIX® CLA möglich, ohne die Aktivität der Pansenmikroben zu beeinträchtigen. Auch der effiziente Einsatz von alpha-Linolensäure-reichem Leinöl bei Milchkühen ist als Bestandteil eines pansenstabilen Fettpulvers (BEWI-SPRAY® Omega) möglich, ohne den natürlichen Ablauf des Pansenstoffwechsels zu stören.

Unsere Lösungen:

BEWI-FATRIX® CLA und BEWI-SPRAY® Omega

Pansengeschütztes Fettpulver mit konjugierter Linolsäure (CLA)

Pansenstabiles Fettpulver mit natürlichem Leinöl

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

-

Milchfett – Zusammensetzung und Ursprung der Fettsäuren

Milchkühe wandeln Grob- und Kraftfutter in Milch um. Die Fettsäuren im Milchfett haben zwei Hauptquellen: Etwa die Hälfte entsteht durch die Aktivität der Pansenbakterien, die andere Hälfte stammt aus dem aufgenommenen Futterfett. Beides wird sehr stark durch die Zusammensetzung der Futterration beeinflusst.

mehr erfahren -

Fett ist nicht gleich Fett

Beim Einsatz von pansenstabilen Fetten ist es wichtig, deren spezielle Eigenschaften zu kennen. Denn: Fett ist nicht gleich Fett! Am Markt befindliche Produkte unterscheiden sich deutlich im Fettsäuremuster, im Herstellungsverfahren und damit auch in der Pansenstabilität und Verdaulichkeit. Die richtige Mischung aus C16 und C18 macht den Unterschied.

mehr erfahren -

Die Frühlaktation ist der entscheidende Zeitraum für die Milchkuh

Die Frühlaktation ist eine der kritischen Phasen innerhalb der Laktation einer Milchkuh. Mit verringerter Futteraufnahme bei gleichzeitig steigendem Energiebedarf fällt die Kuh in den Zustand einer negativen Energiebilanz. BEWI-SPRAY® 99 L steigert Milchleistung und Inhaltsstoffe im Praxiseinsatz.

mehr erfahren